Alltagswelt in Tilsit und Ostpreussen

Die Geschichte des Raddampfers Grenzland

„Die Reederei Wilhelm Skorloff meldet:

Ab sofort wieder an jedem Dienstag die beliebten Mondscheinfahrten mit Musik und Tanz auf Dampfer GRENZLAND. Abfahrt 20.00 Uhr, Tilsit, Hafenspeicher."

So und ähnlich wurde in den Tilsiter Tageszeitungen und Werbeschriften eine Veranstaltung angekündigt, die insbesondere bei der Jugend zu den beliebtesten und bekanntesten des Tilsiter Sommerprogramms gehörte. Eine Idee des Reeders Wil- helm Skorloff hatte gezündet. Die lauen ostpreußischen Sommerabende und die Me- mel boten geradezu ideale Voraussetzungen für eine solche Mondscheinfahrt. Über zu geringe Beteiligung brauchte sich die Schiffsbesatzung nicht zu beklagen. Bereits um 19.30 Uhr herrschte reges Leben am Memelkai zwischen Hafenspeicher und Luisenbrücke. Das Oberdeck war bengalisch beleuchtet. Die Musik war weithin hör- bar. Es ging memelaufwärts, etwa bis zum Rombinus und wieder zurück. Nicht immer war eine solche Fahrt vom Mondenschein begleitet. Zuweilen mußten die Teilnehmer ein heftiges Gewitter als außerplanmäßige Einlage über sich ergehen lassen. Doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch, denn unter Deck wurde niemand naß. Ein solches Gewitter ging in der Regel schnell vorüber. Es bildete sozusagen eine Zwangspause für die Tanzfreudigen auf dem Oberdeck

Jeder, der einst eine solche Mondscheinfahrt miterlebte, wird gerne zurückdenken an jene Sommerabende auf der Memel und an den Dampfer „Grenzland".

Die „Grenzland" war nicht das schnellste, wohl aber das größte Passagierschiff der Memelflotte und der größte Binnendampfer im nördlichen Ostpreußen überhaupt. Schon rein äußerlich war die „Grenzland" von den übrigen Tilsiter Raddampfern leicht zu unterscheiden. Seine breite, gedrungene Form mit den weitausladenden Radkästen, dem großen Oberdeck und dem gelben Schornstein mit der Elchschaufel waren seine besonderen Merkmale.

Bevor der Dampfer „Grenzland" die Memelflotte verstärkte, hatte er bereits einen weiten Weg und ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm hinter sich.

Im Jahre 1904 wurde auf der Schmiliejinski-Werft in Hamburg kurz vor dem Stapel- lauf ein Schiff auf den Namen „Freya" getauft, nachdem bereits vier Jahre zuvor ein gleiches Schiff namens „Frisia" fertiggestellt wurde. Beide Raddampfer brachten täg- lich sonnenhungrige Urlauber und Tagesausflügler vom Festland zur Nordfriesen- Insel Sylt und zurück. Ab 1927 pendelten die beiden Dampfer — jetzt unter den Na- men „Adam" und „Eva" zwischen Lübeck und Travemünde

Der Sohn einer aus Russ stammenden Schifferfamilie, Wilhelm Skorloff, kaufte die

„Eva", überführte sie nach Tilsit/Ostpr. und taufte sie auf den Namen „Grenzland". Die „Grenzland" wurde hier nicht in den planmäßigen Linienverkehr einbezogen, sondern überwiegend für Sonder- und Charterfahrten eingesetzt. Hierzu gehörten auch die anfangs erwähnten Mondscheinfahrten. Zu den beliebtesten Zielen gehörten: Der Rombinus und Obereißeln im Osten sowie Russ, Karkeln und die Kurische Neh- rung im Westen. Wegen seiner Größe wurde der Dampfer gerne für Schulausflüge gechartert. So manches Tilsiter Schulkind wird die erste Dampferfahrt seines Lebens auf der „Grenzland" erlebt haben. Die Fahrten, insbesondere zur Kurischen Nehrung, dauerten oft viele Stunden. Besonders unsere Knaben werden sich während einer solchen Fahrt nicht nur für die reizvolle Landschaft, sondern auch für die Technik interessiert haben, die mit diesem Dampfer verbunden war. Einige Luken im Inneren dieses Schiffes gewährten jedem interessierten Passagier Einblick in den Maschinen- raum. Viele unserer Leser werden bestätigen können, daß sie an jenen Luken dieses Schiffes zum ersten Male mit der Funktion einer großen Dampfmaschine konfrontiert wurden — einer Maschine, die ihre Dampfkraft über die Pleuelstangen auf eine blitze- blanke Kurbelwelle und schließlich auf die großen Schaufelräder übertrug. Die Ausflugsfahrten wurden auch während des Krieges — wenn vielleicht auch mit etwas vermindertem Programm — noch durchgeführt.

Im Sommer 1944 kam auch für den Binnendampfer „Grenzland" die Stunde der Be- währung. Von nun an galt es nicht mehr, unternehmungslustige Ausflügler zu trans- portieren, sondern Menschenleben zu retten. Unter Führung von Kapitän Joh wurde der Dampfer zum Transport von Verwundeten und Flüchtlingen entlang der Kurischen Nehrung von Memel nach Cranzbeek eingesetzt. Später reichte der Transportweg von Memel bis nach Tolkemitt am Frischen Haff. Im November 1944 brachte Kapitän Joh das Schiff unversehrt nach Pillau. Es folgte das Fluchtdrama über das Frische Haff. Reeder Skorloff verblieb auf M. S. „Herbert" und Kapitän Joh auf Dampfer „Grenz- land" bis Ende April in Pillau. „Grenzland" wurde von Pillau aus eingesetzt, um Ver- wundete von Braunsberg nach Pillau zu holen. Inzwischen waren die Russen bereits in bedenkliche Nähe gerückt. Wiederholt wurde das Schiff beschossen, doch es lief immer wieder von Pillau aus, um weitere Menschenleben zu retten. Dank der mutigen und umsichtigen Führung von Kapitän Joh kam es immer wieder unversehrt nach Pillau zurück. Jetzt mußten sich die Binnenschiffe „Herbert" und „Grenzland" auch auf See bewähren. Als letzte Zivilschiffe konnten „Herbert" und „Grenzland" unter Füh- rung von Wilhelm Skorloff und Kapitän Joh den Hafen Pillau mit Marschbefehl nach Heia verlassen. Über die Ostsee und mehrere Umwege gelangten die Schiffe schließlich nach Westen. Die „Grenzland" erhielt nach dem Kriege in Hamburg einen festen Liegeplatz und wurde für kurze Zeit als Reisebüro vermietet. Von 1946 bis zur Wäh- rungsreform verkehrte die „Grenzland" — wie bereits 20 Jahre zuvor — auf der Linie Lübeck—Travemünde. Danach war geplant, das Schiff von Emden aus für den See- bäderverkehr zu den Ostfriesischen Inseln einzusetzen. Doch dieser Plan mißlang we- gen zu starker Konkurrenz.

So erhielt die „Grenzland" einen festen Liegeplatz am Ratsdelft im Hafen von Emden und wurde nach Ausbau der Maschinen zu einem Gaststättenschiff, das zugleich als Wartehalle für die Omnibusreisenden diente, umfunktioniert. Der Name „Grenzland" blieb erhalten, denn auch Emden ist Grenzland. So wurde das „Gaststättenschiff Grenzland" zu einem vertrauten Objekt im Hafen von Emden. Als Wilhelm Skorloff sich im Jahre 1966 zur Ruhe setzte, verkaufte er das Gaststättenschiff nach Holland, wo es von einer kirchlichen Vereinigung als Freizeiterholungsstätte genutzt wurde. Reeder Skorloff und Kapitän Joh sind inzwischen verstorben. Die Gattin des Reeders, Frau Margarete Skorloff, lebt heute noch in Emden.

Die „Grenzland" ist einige Zeit nach dem Verkauf durch eine Unachtsamkeit in einem Waal-Arm gesunken. Damit versank zugleich ein Stückchen Tilsiter Memelschiffahrt.— Geblieben aber ist die Erinnerung an die Tilsiter Dampfschiffahrt und an ein bißchen„Mondscheinromantik" auf der Memel. Ingolf Koehler

Erste Dampferfahrt

Fast in jedem Jahr, kurz vor den großen Ferien, haben viele Schulen eine Ausflugsfahrt mit dem Dampfer auf der Memel zu den bekannten Ausflugsorten organisiert. Da ging es mal zum Rombinus oder nach Obereisseln stromaufwärts. Stromabwärts ging es dann nach Gilge-Nemonien oder über's Haff nach Nidden oder Schwarzort.

Wir wurden meistens von der Anlegestelle Bei Onkel Bräsig" am Damm eingeschifft, so auch an einem schönen Samstagmorgen um 5 Uhr in der Frühe. Die Rückkehr war dann am selben Abend so gegen 24 Uhr. Wir hatten nun den Dampfer „Grenzland" bestiegen, und ab ging die Fahrt nach Nemonien. Die Bordkapelle spielte das Lied „Nun ade, du mein lieb Heimatland" und alle Gäste sangen kräftig mit. Sie winkten mit den Tüchern den an der Anlegestelle zurückgebliebenen Verwandten und Bekannten zu.

Für unsere Klasse war es die erste Dampferfahrt mit unseren Lehrern, Eltern und Geschwistern. Tagelang hatten wir uns auf diesen Tag gefreut mit der Frage, was wir wohl so alles sehen und erleben würden. Kaum auf dem Dampfer, war unsere Neugier groß. Wir mußten das Schiff gleich inspizieren. Hier waren für uns die riesigen Kurbelwellen mit ihren rhythmischen Bewegungen interessant. Dann begaben wir uns nach achtern, wo die bunten Fahnen wehten. Von hier aus konnten wir die Wellenberge vom Fahrwasser unseres Dampfers beobachten. Für diese Dampferfahrt waren wir besonders gut herausgeputzt worden. Schick sahen wir aus mit unseren farbigen Schülermützen in blau oder in grün mit silbernen Litzen umnäht.

Wir fuhren gerade von der Memel in die Gilge ein bei Schanzenkrug. Plötzlich eine kleine Windboe, und von meinem Klassenkameraden Alfred Michalow segelte seine schöne neue Schülermütze, vom Wind getragen, ins Wasser. Oh Schreck, sie schaukelte in den Wellenbergen davon. Alfred, fast in Panik, ruft zum Steuerhäuschen hinauf: „Herr Kapitän, Herr Kapitän, bitte anhalten, bitte anhalten, meine Mütze, meine Mütze!" Da ruft der Kapitän: „Das geht jetzt nicht, wenn wir zurückkommen, wird sie uns vielleicht entgegenschaukeln." Auf der Rückfahrt hat dann Alfred die ganze Zeit aufs Wasser gestiert, aber leider, seine Mütze sah er nicht mehr.

Alfred Pipien

Eine Dampferfahrt von Tilsit nach Schwarzort

Eindrücke und Beobachtungen

Der Memelstrom, die große Wasserstraße im Nordosten unserer ehe- maligen Heimat Ostpreußen, wurde von den Dampfern der T ilsiter Schiffahrtsgesellschaften Preugschat und Schienther bis zur litauischen Grenze und zur Kurischen Nehrung befahren. Diese Reedereien unterhielten einen Passagier- und Güterverkehr nach Ragnit, nach den Ausflugsorten Ober- und Untereißeln, Trappönen, zum Grenzort Schmalleningken (Marktverkehr nach Tilsit), zu den Dörfern der Elchniederung und zu Badeorten der Kurischen Nehrung. Außerdem gehörte zu den Tilsiter Schiffahrtsgesellschaften die Reederei Meyhöfer mit Hauptsitz in Königsberg (Pr.).

Die Memel konnte während der eisfreien Monate von Schiffen bis zu 600 BRT befahren werden. Dagegen waren die in die Memel einmündenden größeren Nebenflüsse Jura und Szeszuppe nur bedingt schiffbar. Bei dem Dorf Schanzenkrug verliert die Memel ihren Namen und teilt sich in die Hauptarme Ruß und Gilge und in viele kleinere Nebenflüsse, die zu dem abwechslungsreichen, naturschönen Memeldelta (Niederung) gehören. Dieses weitverzweigte Flußgebiet des Deltas mündet naturgewollt in das Kurische Haff.

Geschichtliche Überlieferungen besagen, daß durch die Gilge in und nach der Zeit des Deutschen Ritterordens der größte Teil der damaligen Schiffahrt ging. Die Gilge fließt in fast westlicher Richtung dem Haff zu, hat eine Länge von ca. 45 km und nur eine Breite von etwa 45 m. Für die Niederung war sie als Wasserstraße sehr bedeutsam, denn durch diesen Mündungsarm gelangte man von Tilsit auf dem schnellsten Flußwege nach den Niederungsdörfern Sköpen, Lappienen, Seckenburg, Gilge und über das Kurische Haff nach Rossitten, Sarkau und Cransbeek. Aus geschichtlicher Sicht wäre erwähnenswert, daß infolge der Besetzung des Memellandes und des nördl. Teiles des Kurischen Haffes und der Nehrung im Jahre 1923 durch Litauen (Folge des Versailler Vertrages von 1919) der Besuch dieses Teiles der Kurischen Nehrung durch erschwerte litauische Paßbestimmungen belastet wurde. Nach Rückkehr des Memellandes einschließlich des nördlichen Teiles der Kurischen Nehrung zum Deutschen Reich im Jahre 1939 normalisierten sich diese Verhältnisse.

Neben allem Großartigen und Eindrucksvollen, das unsere ehemalige Heimatstadt Tilsit aufzuweisen hatte, war es unter anderem die den Strom umgebende Landschaft mit ihren Wiesen, Weiden, Deichen, Gehöften und einem Sommerhimmel voller Blau mit den sich auftürmenden weißen Haufenwolken, die diesem Land das Gepräge gaben. Breit strömte die Memel dahin. Ihre Wellen und Fluten umspielten die Schiffe. Mit ihren Wassern hat alles begonnen, was diese Landschaft so groß und anziehend machte. Unermüdlich ihr Fließen und Rauschen, das aus ferner Vergangenheit kam. Sie hatte es stets eilig, ihr Ziel, das Delta der Niederung, zu erreichen.

Ein Blick über die Memel auf die gegenüberliegende Stromseite mit den Wiesen, der Milchbuder Straße, dem Brückenkopf und den sich am Horizont hinziehenden memelländischen Waldgebieten vermittel- te dem Betrachter einen beschaulichen und erhabenen Ausblick.

Die Anlegeplätze unserer schnittigen Raddampfer waren ein Anziehungspunkt vieler Spaziergänger, ein Treffpunkt für jung und alt. Wir Kinder empfanden es als Bestätigung „seemännischer Kenntnisse", die Namen der einlaufenden Dampfer, die sich noch in der Nähe der Eisenbahnbrücke befanden, an den Aufbauten, Schornsteinen, Ma- sten und ihrem Anstrich zu erraten. Selten irrten wir uns. Ausflüge mit unseren Dampfern den Memelstrom stromaufwärts und stromabwärts erfreuten sich bei unseren Bürgern besonders im Sommer gro- ßer Beliebtheit.

Ein Jahrmarktstag in Tilsit

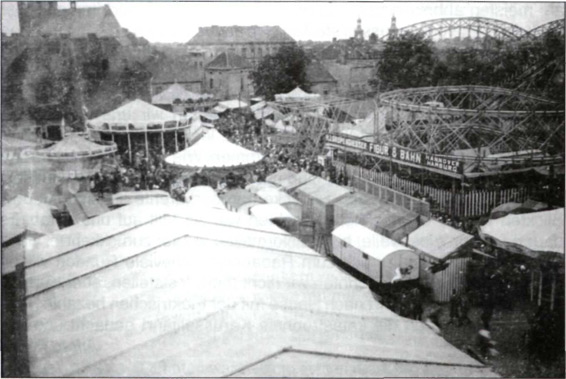

In der ersten Woche im September begann meistens unser alljährliches Jahrmarktsfest. Die Verkaufsbuden standen in Dreierreihen die ganze Deutsche Straße entlang. Angefangen vom Deutschen Tor bis zum Fletcherplatz. Gleich am Anfang der Deutschen Straße in der Höhe Gaststätte Budwill stand der Spitzenjakob, Danach reihten sich Verkaufsbuden aller Art an. Uns Kinder interessierten in erster Linie die Spielwaren- und Süßigkeitsbuden

mit ihren Lebkuchenherzen und ganz besonders die Steinpflaster.

Der Jahrmarktslärm begann eigentlich schon hier zwischen den Buden. Es war ein Getröte und Geknalle. Ganz besonders gerne hantierten wir mit den Plettschkeflinten (Zündplätzchenpistolen) umher. An so einem Spielzeugstand gab es fast alles: von bunten Luftballons, Windmühlen, Brummkreiseln, Klimperleierkästen über Flöten und Tüten bis zu Puppen und und und ... Am Schenkendorfplatz war ein großer Pöttemarkt. Da gabs vom Porzellan bis zum großen Steintopf alles. Kamen wir in die Nähe des Fletcherplatzes, wurde alles noch viel lauter. „Gleich kommen wir zum Radauplatz", sagten wir. Dazu gehörte auch der Schloss- und Ludendorffplatz. Hier waren die Schau-, Los- und Schießbuden sowie Karussells bis hin zur Achterbahn. Am Samstagnachmittag war überall ein großes Gedränge. Es waren Besucher aus der Stadt und vom Land gekommen. Wir waren fünf Schulfreunde, und wir hatten schon so ziemlich alles gesehen, auch die Steilwandfahrer (die roten Teufel), die an der sechs Meter hohen steilen Wand mit ihren Motorrädern derart rauf und runter rasten, dass die Steilwand wackelte. Jahrmarkt auf dem Fletcherplatz, wie ihn die Tilsiter kannten. Als wir an das Kettenkarussel kamen, hatte unser Freund Kurt Ewert einen tollen Einfall, der nicht ohne Folgen bleiben sollte. Kurt war etwas begüterter als wir. Seine Eltern hatten einen Kolonialwarenladen und eine Kohlenhandlung. Sein Taschengeld betrug immer ein paar Dittchen mehr. Er meinte folgendes: „Wir fahren jetzt alle Kettenkarussel, wer von euch am längsten aushält ohne schwindelig zu werden, dem bezahle ich alle Runden, die er gedreht hat. Toll, dachten wir, nichts wie rein. Alle haben Platz genommen, Sperrkette zu, ab gings. Einmal, zweimal, ja wir zählten sieben oder gar acht Mal, beim neunten Mal wurde es uns schon ein bisschen komisch etwas im Kopf sowie auch in unserem Bauch. Wir konnten die Umgebung nicht mehr richtig wahrnehmen und hatten die Orientierung verloren. Mein Gott, ist mir schlecht, dachte ich. Als die nächste Runde kam, fragte Kurt „Könnt ihr noch?" „Ja, ja", keiner wollte aufgeben. Dann passierte es. Da wir vorher Würstchen, Steinpflaster, alle möglichen Süßigkeiten gegessen und Brause getrunken hatten, drehte sich nicht nur das Karussell, sondern auch unser Magen. Die Wangen wurden immer dicker, ein übles gleichgültiges Gefühl kam auf. Der Druck war so groß geworden, dass wir den Inhalt nicht mehr halten konnten. Wir prusteten alles heraus, schön gleichmäßig über die Köpfe der unter uns promenierenden Jahrmarktsbesucher. Panik, Schreck und Fluchen brach da unten los. Torkelnd verließen wir das Karussellpodium, kullerten zum Teil die Stufen hinunter. Die Passanten, die am meisten abbekommen hatten, wollten uns gleich vertrimmen. Aber die Kassierer vom Karussell stellten sich schützend vor uns. Sie meinten nur, das könnte jedem mal passieren. Logisch, die hatten durch uns ganz schön Kasse gemacht. Wir rappelten uns langsam auf und torkelten in Richtung Memelufer. Auf dem Anlegesteg vom Tilsiter Ruderclub legten wir uns nieder. Das Taschentuch, in der Memel nass gemacht, legten wir uns auf die Stirn und glaubten damit Linderung zu bekommen. Wie war uns schlecht. Wie wir so auf den Planken lagen, ging das Karussellfahren von neuem los. Blickten wir zur Königin-Luise-Brücke herüber, drehte sie sich mit uns. Blickten wir zur Ordenskirche, dachten wir, sie fällt auf uns herab. Es dauerte schon eine Weile, bis die Normalität wieder zurückkehrte. Ganz langsam gingen wir zurück zum Radauplatz. Wieviele Runden wir eigentlich gefahren sind, konnten wir nicht mehr feststellen, aber Kurt hat für uns alle die Rückfahrt nach Hause mit der Elektrischen bezahlt. Noch lange haben wir an die katastrophale Karussellfahrt gedacht und uns amüsiert.

Alfred Pipien

- Jahrmarkt auf dem Fletcherplatz, wie ihn die Tilsiter kannten. Foto: Archiv